[OSEN=백종인 객원기자] 일본 프로야구(NPB)는 올 시즌 지독한 투고타저에 시달리고 있다.

27일 현재 양 리그 12개 팀을 합해 3할 타자가 3~4명에 불과하다. 홈런도 고작 14개(무라카미 무네타카, 야쿠르트)가 센트럴리그 1위다. 퍼시픽리그에서는 12개를 친 야마카와 호타카(소프트뱅크)가 선두를 달리고 있다.

반면 투수들은 기세가 등등하다. 평균자책점 1점대 투수가 8명이나 된다. 심지어 센트럴리그 1위는 0.87을 유지하고 있다. 히로시마 카프의 다이치 오세라다.

이런 현상의 가장 큰 원인은 ‘날지 않는 볼’ 때문이라는 분석이다. 공인구의 반발력이 낮아, 타구의 비거리가 줄었다는 말이다. 오마다니키라는 야구 평론가는 “2021년부터 그랬던 것 같다. 넘어가야 할 타구가 펜스 앞에서 잡힌다. 특히 올해는 더 심해진 것 같다”고 주장한다.

타자에게 불리하고, 투수에게 유리하다는 상대성만으로 따질 얘기가 아니다. 여기서 파급되는 부작용에 대한 우려도 크다. 이를테면 공격적인 야구가 사라진다는 지적이다. 지키는 데 주력하는 게임 운영을 하게 되고, 그러다 보니 박진감이 떨어진다. 자연스럽게 흥행에도 영향을 끼칠 것이라는 걱정이다.

여기서 그치는 게 아니다. 장기적으로 일본 야구의 미래를 걱정하는 목소리도 나온다.

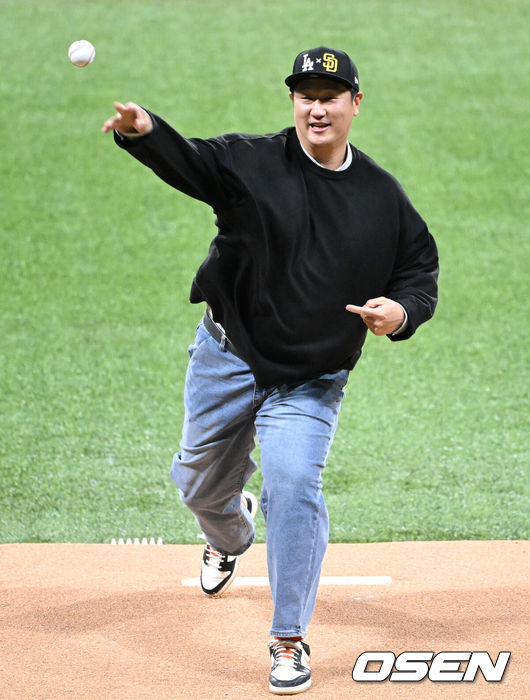

한 매체가 전한 평론가 오마다니키의 코멘트다. “한국에서는 20년 정도 전에 고교 야구에서 금속(알루미늄) 배트의 사용을 금지하고 대신 나무 배트를 쓰도록 했다. 그 결과 야수(타자)가 성장하지 않게 됐다.” 그러면서 이대호의 예를 들었다. 야쿠르트와 소프트뱅크에서 뛰었고, MLB까지 진출한 국제적인 파워 히터를 보기 어려워졌다는 의미다.

그는 또 “전통적으로 한국 야구의 강점은 체격이 좋은 장거리포가 많다는 것이었다. 그런데 이후로는 체격이 날씬한 선수뿐이다. 작년 WBC 때도 1라운드에서 탈락하며 어려운 상황을 맞았다”며 “실은 일본도 이런 흐름을 경험하고 있다. 2011년과 2012년 공인구 문제(날지 않는 볼)로 극단적인 투고타저에 빠진 뒤, 2013년과 2017년 WBC에서 좋은 성적을 내지 못했다”고 지적했다. 결국 야수가 성장하지 못하면, 투수도 약해져 버린다는 결론이다.

이 평론가의 주장을 전적으로 받아들이기는 어렵다. 다만, 국내에서도 비슷한 문제 제기는 여러 차례 있었다. ‘고교 야구에서 나무 배트를 사용한 이후 거포가 사라지고, 이기기 위한 잔기술만 늘었다’는 지적이다.

이로 인해 투수들의 성장에도 문제가 생겼다는 견해도 나온다. 정민철 MBC 해설위원은 “알루미늄 배트가 금지된 뒤 (고교) 투수들이 자기 실력에 비해 높은 평가를 받는 경향이 있다. 한국 야구를 다시 세우기 위해서는 금속제 배트의 재도입을 신중하게 검토해 봐야 한다”고 말했다.

정민철 위원만이 아니다. 박찬호, 이승엽, 장종훈 같은 전설들도 비슷한 견해를 공개적으로 밝힌 바 있다. 특히 작년 WBC 실패 이후로 이런 여론이 높아졌다. 실제로 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 관련한 공청회를 열기도 했다.

물론 반대 의견도 만만치 않다. 어차피 (18세 이하) 국제 대회에서는 나무 배트를 써야 하니, 경쟁력을 유지하는 데 별 도움이 되지 않는다는 반론이다. 또 미국이나 일본도 금속제 배트의 반발력을 낮추는 경향이라는 점을 감안해야 한다고 주장한다.

한편 오마다니키는 투고타저의 원인으로 스트라이크 존에 대한 문제를 거론하기도 했다. 바깥쪽 공에 대해 심판들이 지나치게 후하게 판정하고 있다는 주장이다.

“최근 스트라이크 존에 대한 타자들의 불만이 눈에 띈다. 외곽 존이 분명히 넓어졌다. 이렇게 되면 투구 패턴이 변하기 마련이다. 일단 아웃 코스에 던지고 보게 된다. 그럼 장타는 피할 수 있다는 심리가 작용한다”고 말했다.

그는 MLB도 과거에는 바깥쪽 존에 대해 후하게 판정했다. 그러나 2007년 트래킹 데이터가 TV 화면을 통해 가시화되면서, 심판들도 (스트라이크 존에 대한) 규정대로 판정하려는 경향이 강해졌다고 분석했다. 반면 일본의 구심은 “아직도 개인마다 차이가 크다”고 지적했다.

/ goorada@osen.co.kr

트위터

트위터